한민규 기자 |

▲ “지명은 역사의 DNA다” — 30여년 화성의 현장을 누비다

1990년대 초, 화성의 들과 포구를 걸으며 ‘지명(地名)’ 속에 담긴 역사의 흔적을 찾던 한 사람이 있었다.

정찬모 소장(77세)은 1983년 화성에 정착한 이후, 축산업과 유통업을 거쳐 1992년경부터 본격적으로 향토사 연구에 발을 들였다. 그의 첫 출발은 단순한 호기심이었다. 그러나 이름 없는 마을과 사라진 포구의 땅을 밟으며, “지명은 그 지역의 역사를 증언하는 DNA”라는 신념으로 발전했다.

그는 2015년 화성문화원 부설 향토문화연구소를 거쳐 ‘화성지역학연구소’를 설립하고, 화성의 지맥(地脈)과 포구, 성곽을 직접 답사하며 조사하고 기록했다. 화성에는 세 갈래의 지맥이 뚜렷이 흐른다. 한남정맥에서 갈라져 내려온 태행지맥·오두지맥·서봉지맥.

그는 화성지역학연구소 회원들과 함께 이 지맥을 따라 걸으며 사라진 옛 마을의 흔적을 찾고, 지명에 숨은 의미를 해석하는 데 몰두했다. 그 결과 화성시 향남읍 발안리의 ‘짐대울’과 같은 지명 속에서 화성의 전통문화와 생활사 등을 발굴했다

정 소장은 “지명 속에는 주민의 삶과 생활, 그리고 신앙이 녹아 있습니다. 그걸 하나씩 밝히는 게, 기록 없는 백성의 역사를 되찾는 일입니다.”

▲ 원효대사의 깨달음, 화성에서 피어나다

정찬모 소장의 연구 중 가장 큰 성과는 ‘원효대사의 오도처(悟道處)’가 화성에 있다는 걸 밝혀낸 것이다.

원효대사(元曉大師, 617~686)는 신라 시대의 대표적인 고승이자 사상가로 불교 대중화의 선구자로 평가받는 인물이다. 한국 불교사에서 가장 중요한 철학자 중 한 명이며, 의상대사와 함께 당나라로 가던 중 비오는 밤, 비를 피하고자 동굴에서 자는데 갈증을 느껴 마신 물이 다음날 아침에 보니 해골물이어서 크게 깨달음을 얻었다는 이야기로 유명하다.

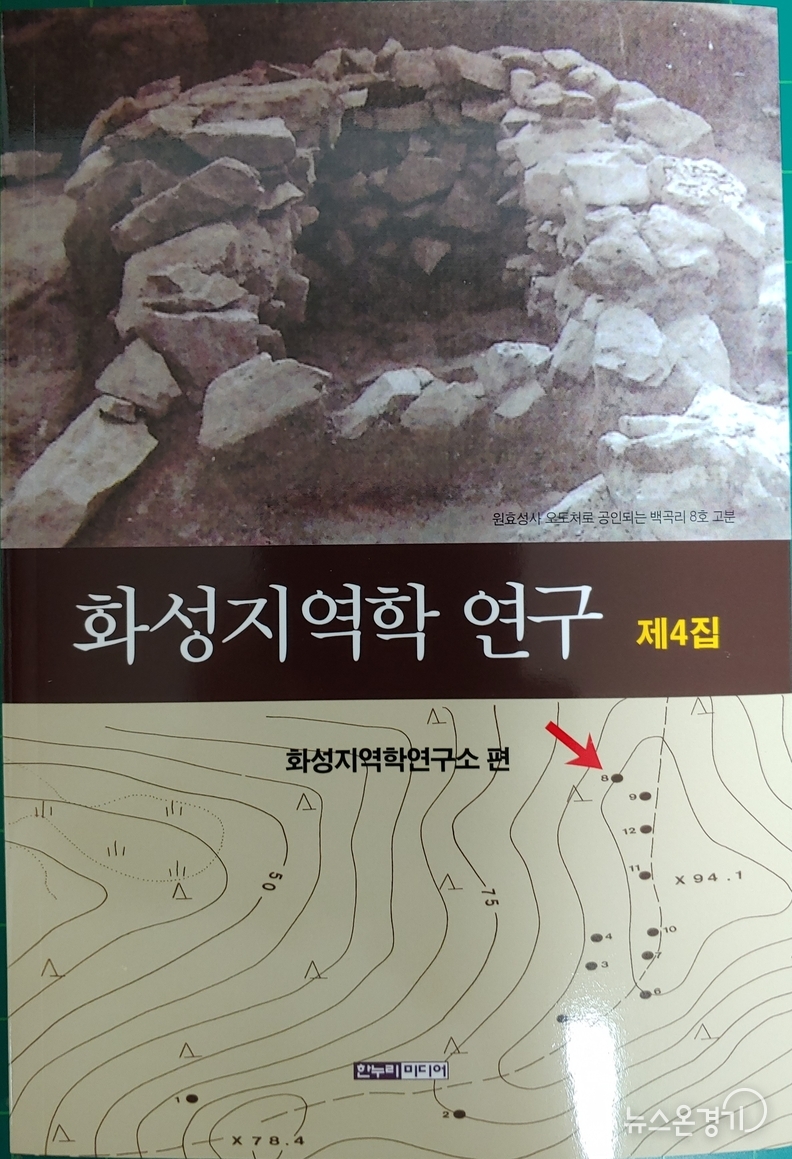

원효대사가 깨달음을 얻은 곳이 충남 당진과 평택 수도사, 그리고 화성의 당성 중에 어느 곳인가로 학술적인 연구가 많았으나, 최종적으로 화성시 마도면의 백곡리 무덤군이라고 확정되었다.

이렇게 되기까지 정 소장의 헌신적인 연구와 노력이 있었다.

그는 2017년부터 약 8년여간, 기록으로 남겨진 당주 해문(唐州 海門)·직산(樴山)·향성산(香城山) 세 지명을 연결해, 원효의 깨달음 여정이 화성 서부 지역을 통과했다는 사실을 지정학적 증거와 학문적 근거로 입증했다.

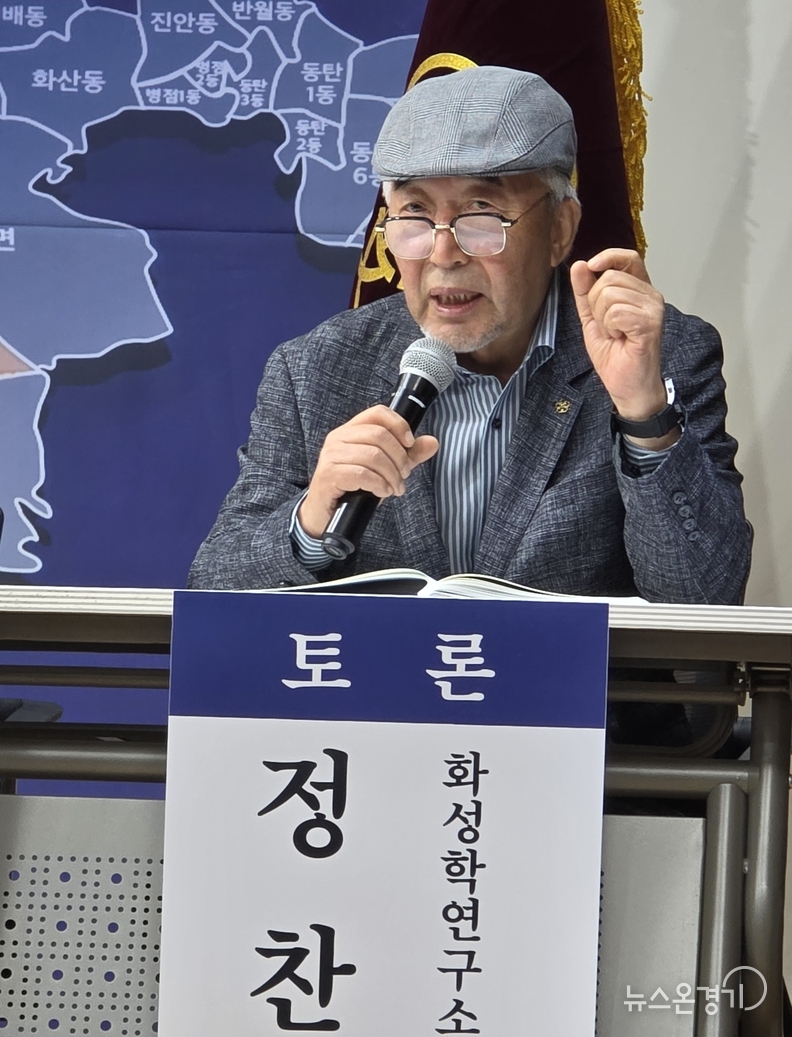

이 연구는 6회에 걸친 학술발표와 2024년 화성문화원에서 개최한 학술대회에서 공식적으로 인정받았고, BTN 불교TV와 주요 언론사 20여 곳에 보도되었다.

그리고 정 소장은 화성지역학연구소 회원들과 함께 원효대사의 깨달음의 길은 화성에 있다는 소책자를 만들어 전국에 있는 원효대사와 관련된 사찰 107곳을 모두 다니며 열심히 홍보했다.

정 소장은 이를 토대로 기독교의 ‘산티아고 순례길’에 버금가는 ‘원효 깨달음의 길’ 조성을 추진해야한다고 주장했다. 그리고 경남 양산, 경북 경산, 대구로 이어지는 불교 순례길과 연계해 ‘한국형 실크로드’ 프로젝트로 발전시켜야 한다고 말했다.

“깨달음의 길은 걷는 이의 마음을 비추는 정화의 길입니다. ‘원효 깨달음의 길’은 경상도 쪽 양산, 경산 등에서 더 관심이 많아요. 경상북도에서는 2016년인가 김관용 도지사가 거기서 학생들 데리고 걸어서 당성까지 왔어요. 삼국시대 당시 중국으로 가는 실크로드 길이라고. 당성에 다녀간 비석도 있고…. 원효의 사상처럼, 그 길은 결국 우리 땅의 평화와 화합으로 이어지죠.”— 정찬모 소장

화성의 청원리–금당리–백곡리–당성–염불산으로 이어지는 구간을 중심축으로 잡고, ‘지맥을 따라 걷는 순례길’ 등을 만들 수 있을텐데, 정 소장은 ‘원효 깨달음의 길’을 밝혀낸 것까지가 자신의 일이라고 규정지었다.

‘원효 깨달음의 길’은 향후 문화재청·문체부·경기도·화성시 등의 협력 아래 국내 뿐 아니라 일본, 중국 등지의 해외에서도 찾아오는 순례객과 템플스테이·학술답사 등 관광자원화 사업으로 확장될 것으로 전망되고 있다.

▲ 지역학의 새로운 좌표 ― “화성에서 전국으로”

정찬모 소장은 올해 화성문화원에 새로 생긴 ‘화성학연구소’ 부소장을 맡았다. 정소장은 지역학의 핵심은 ‘생활의 기록을 역사로 바꾸는 힘’이라고 밝혔다.

그는 화성지역학연구소를 중심으로 20여 명의 시민 연구자들과 함께 회비를 모아 매달 답사·기록·출판을 이어왔다. 화성의 성곽 28곳 중 6곳을 지명으로 발굴하여 복원했으며, 광교산 시루봉·백운산·바라산 등지의 지형 및 지명이 성을 지칭하는 흔적임을 밝혀냈다. 또한 병자호란시, 광교산이 김준용장군의 승전지임을 일간지에 기고하여 역사적인 사실을 뒷받침했으며, 연구자들에게 자료로 제공했다.

“지금 크게 바라는 건 없고 내가 알고 있는 것을 이제 여러 사람들이 공유했으면 좋겠고, 이제 나 대신 일 할 친구들이 지역학을 더 활성화 시켜주면 좋겠다”는 바램이다.

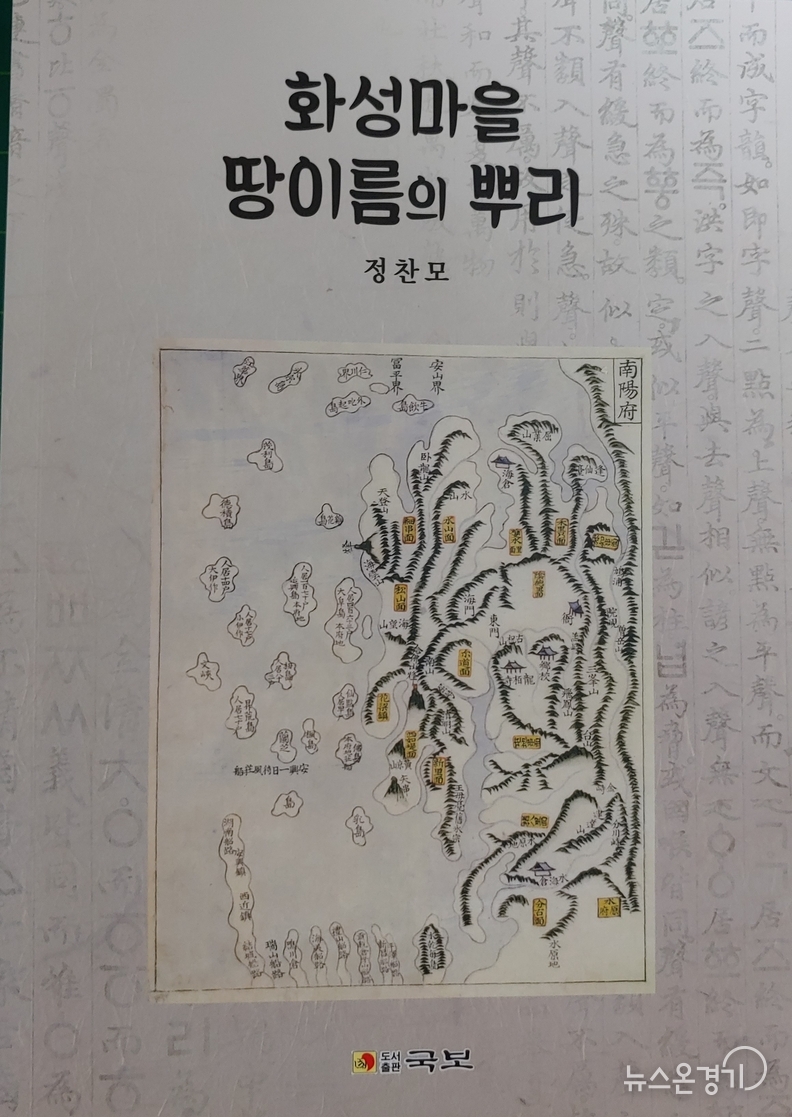

현재까지 〈화성지역학연구〉 제4집과 〈화성마을 땅이름의 뿌리〉를 발간했고, 〈화성지역학연구〉 제5집이 곧 출간된다.

그의 다음 목표는 〈전국 성에 관계된 지명집〉과 병자호란때 남한산성에서 45일간의 항쟁을 기록한 시남(市南) 유계(兪棨)선생의 〈남한일기〉 출간이다. 〈전국 성에 관계된 지명집〉은 시, 도 별로 원고 정리가 다 되어 있으며, 연말 출간을 예정하고 있다.

정 소장의 지역학의 길은 순탄치 않았다. 화성시의 일부 관료주의와 향토사연구의 인식 부족으로 인한 주위 갈등으로 사업이 보류되거나 예산이 묶이기도 했다. 그러나 그는 ‘명예보다 기록이 중요하다’며 묵묵히 현장을 지켰다.

“누가 알아주지 않아도 괜찮습니다. 내가 밟은 땅이 역사를 기억하게 된다면, 그게 지역학의 존재 이유죠.

그리고 원효의 사상을 기억하며, 발자취를 한 10년간 쫓아다니다 보니 재물 욕심이 없어지고 이런 저런 걱정이 다 없어지더라고요.

그래서 세상 사는 거는 지나가는 바람이다. 지나가는 바람이니까 기뻐도 지나가고 슬퍼도 지나간다. 그래서 내 목표는 죽을 때 웃고 가는 것“이라며 호방하게 웃는다.

정찬모 소장의 삶은 학자가 아니라 현장인이었다.

그의 발걸음이 닿은 자리마다 옛 이름이 되살아났고,

그 이름은 다시 사람들의 입으로 전해지고 있다.

그가 살고 지켜온 30여년의 시간은

한 도시의 지도를 넘어, 〈지역학의 시대〉를 여는 서막이었다.